Lencioni-Modell

Organisationseinheiten bleiben viel zu oft unter ihrem Potenzial, weil sie die Kraft von Teamarbeit zu wenig nutzen. In seinem Buch „Die fünf Dysfunktionen eines Teams“ beschreibt Patrick Lencioni die fünf grössten Dysfunktionen eines Teams, also die Hauptgründe, die ein Team davon abhalten, erfolgreich zu sein. Das Modell erlaubt eine einfache Verortung aktueller Blockaden und erleichtert es Führungskräften, am richtigen Ort Massnahmen einzuleiten, um Teams wieder zu stärken.

Das Lencioni-Modell

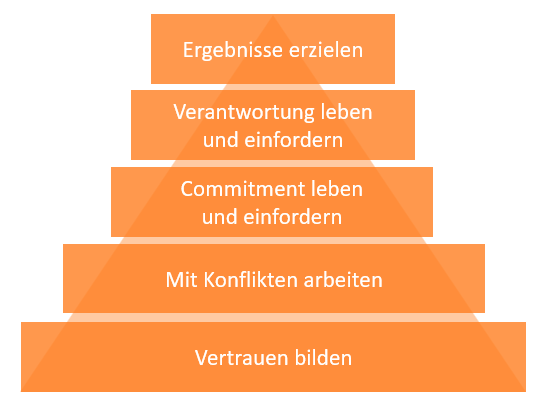

Das Lencioni-Modell ist eine Pyramide, bei der eine Stufe nach der anderen erklommen werden muss, um schlussendlich Ergebnisse zu erzielen: wenn die Basis für gemeinsames Vertrauen nicht gegeben ist, können wir gar nicht mit Konflikten arbeiten usw. Jede Ebene hat ein Gegengewicht. Wenn die jeweiligen Achsenpaare für die Teammitglieder erkennbar sind, können einfach geeignete Entwicklungsschritte eingeleitet werden.

- Vertrauen bilden

Vertrauen bildet die Basis der Pyramide. Das Gegengewicht ist Misstrauen: Wenn sich Menschen in einem Team misstrauen, werden sie nicht gut zusammenarbeiten. Misstrauen kann latent oder offen an den Tag treten – wir müssen aber auf jeden Fall darüber diskutieren. Was zeichnet Vertrauen im jeweiligen Team aus? Wo gibt es Misstrauen? Fordern Sie Vertrauen aktiv ein, indem sie darauf hinweisen, dass Vertrauen nicht nur Recht, sondern auch Pflicht eines jeden ist: wer selbst kein Vertrauen gibt, kann keines erwarten. Dies startet zuerst einmal mit dem Vertrauen in sich selbst, mit der eigenen inneren Einstellung.

Als Führungskraft sind wir auf dieser Ebene gefordert, psychologische Sicherheit zu schaffen. Dies startet mit der eigenen Verletzlichkeit: wir keine Hilfe holt bzw. annimmt, kann kein Vertrauen bilden. Das bedingt auch das bewusste Schaffen einer Fehlerkultur. - Mit Konflikten arbeiten

Die nächste Stufe ist das bewusste Arbeiten mit Konflikten. Hier werden Konfliktpotenziale erschlossen. Diese Stufe wird in der Praxis oft übersprungen, denn Menschen mögen in der Regel keine Konflikte. Wir arbeiten lieber mit dem Gegengewicht, Konfliktscheu oder künstliche Harmonie, um Probleme auszusitzen, statt sie zu lösen. Wenn ein Team jedoch erkennt, dass Konflikte positiv gestaltbar sind und dass sie – gegenseitiges Vertrauen vorausgesetzt – Quelle für gegenseitige Entwicklung sind, dann kann konstruktiv mit ihnen gearbeitet werden.

Führungskräfte können sich hier am Modell der mutigen Führung orientieren: sie dürfen damit aufhören, für ihre Mitarbeitenden Probleme zu lösen. Sie dürfen Mitarbeiter als mündige Wesen betrachten, denen vieles zuzutrauen ist. Wer Vertrauen in die Menschen hat, kann harte Dinge menschlich angehen, ohne dabei Vertrauen zu zerstören. - Commitment leben und einfordern

Was ist eigentlich das Ziel der gemeinsamen Arbeit? Haben wir eine gemeinsame Vision? Das Gegengewicht zu einem gemeinsamen Commitment ist Mehrdeutigkeit: jeder arbeitet auf sein eigenes Ziel hin. Wenn es Teammitglieder gibt, die nicht hinter den Zielen stehen, hemmt das in der Regel die Performance des gesamten Teams. Es ist also wesentlich, in eine gemeinsame Richtung zu gehen.

Führungskräfte können sich dieser Stufe auf die Kraft der Visionsarbeit verlassen: sprechen Sie mit Ihrem Team über darüber, was die Menschen eint, was sie motiviert, wonach sie streben etc. Auf dieser Stufe findet oft die Arbeit mit Werten und Motivatoren statt. Sie helfen, eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Wichtig ist anzuerkennen, dass alle Menschen eigene Antriebskräfte haben und selbst entscheiden, wie sie sich einem Ziel nähern wollen. Wenn wir Commitment selbst leben und dieses einfordern, dann ist es wichtig, den Menschen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie auf ihre Art das Ziel erreichen können. - Verantwortung leben und einfordern

Auf der nächsten Stufe gelangen wir zur Verantwortung. Mit der Verantwortung ist es wie mit dem Vertrauen: wir können sie nicht nur erwarten, sondern müssen sie auch selbst leben. Wir sehen in der Praxis zu oft, dass gut gemeinte Initiativen zwar in den Projektplänen abgebildet sind – in der Praxis dann aber nicht umgesetzt werden. Dann erleben wir das Gegengewicht von Verantwortung: die Indifferenz. Woran liegt das?

Ein Grundfehler in der Führung ist es, sich am Verhalten der Menschen zu orientieren und nicht an den zugrundeliegenden Annahmen. Menschen sind sich ihrer eigenen, widersprüchlichen Annahmen, die sie im Leben blockieren, in der Regel nicht bewusst. Es ist für Führungskräfte an dieser Stelle sehr hilfreich, mit ihren Teams etwa die Cognitive Behaviour Theory oder die noch tiefergehende Immunity to change zu durchlaufen. So werden Blockaden einfach gelöst und Menschen setzen sich verantwortungsvoll in Bewegung. - Ergebnisse erzielen

Die Spitze der Pyramide bilden die Resultate: wir müssen alle Ergebnisse erzielen. Das Gegengewicht auf dieser Stufe ist gross und in der Regel mächtig: das eigene Ego. Wenn es für einzelne Teammitglieder wichtiger ist, den eigenen Status zu sichern, den Bonus zu maximieren oder sich auf Kosten anderer im Unternehmen besser positionieren zu wollen, können wir keine gemeinsamen Ergebnisse erreichen. Es ist erstaunlich, wie oft in der Praxis auf dieser obersten Stufe geschlampt wird: Firmen sprechen von Kundenorientierung und bieten einen lausigen Kundenservice. Führungskräfte sprechen von Fairness und Vertrauen und tragen durch das eigene Verhalten dazu bei, gerade diese Werte zu zerstören.

Dabei geht es auch anders. Ergebnisse müssen sich messen lassen. Hierfür braucht es geeignete Ziele, die ein Team gemeinsam erreichen kann. Wer sich davor schützen will, ins eigene Ego abzudriften und die Kraft des Teams zu nutzen kann auf dieser Stufe etwa Objectives and Key Results (OKR) anwenden oder auch Feedforward einholen bei seinen Teammitgliedern.

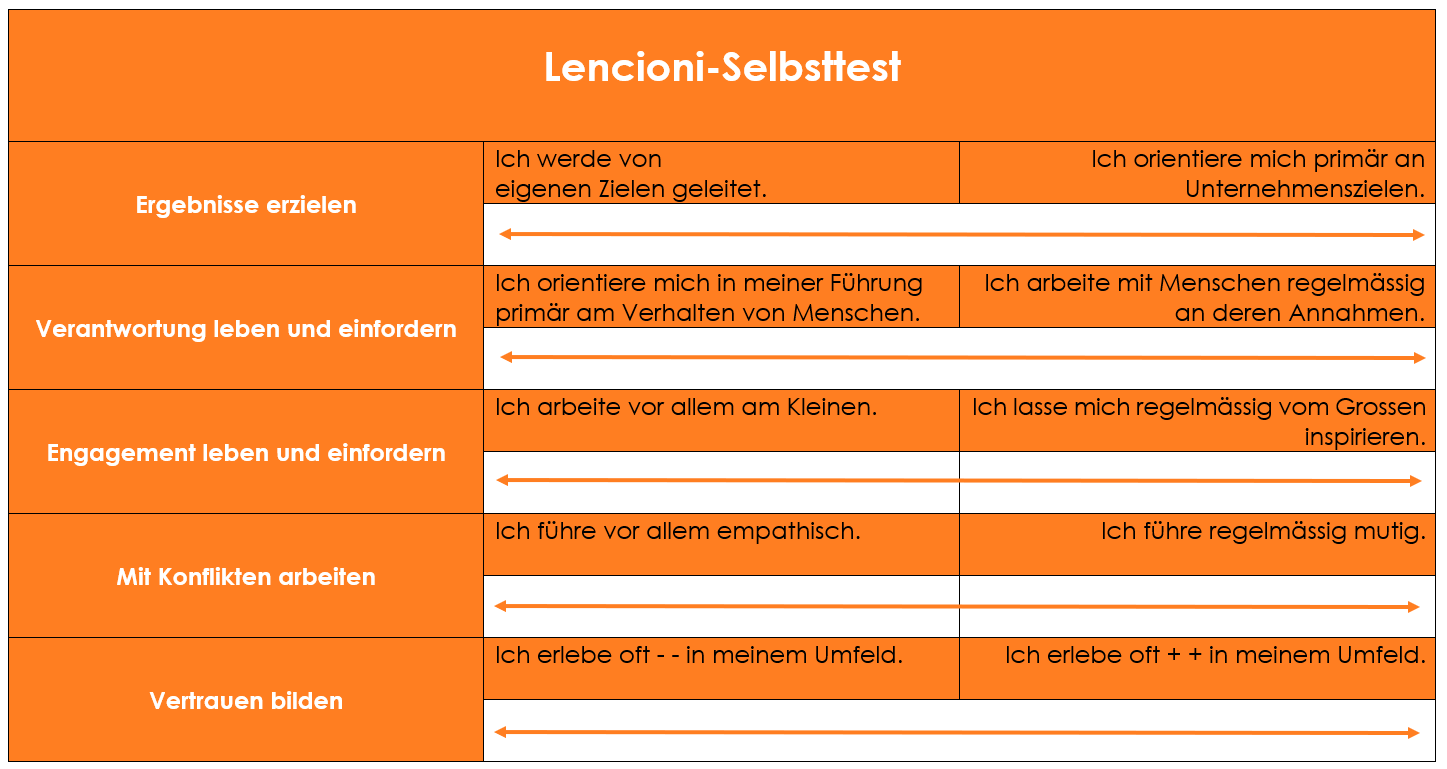

Selbsttest

Wir haben beim Einsatz des Lencioni-Modells gute Erfahrungen gemacht mit einem von uns entwickelten Selbsttest.

Platzieren Sie die untenstehenden Achsen an einer Pinwand übereinander, in der Pyramidenform der Lencioni-Modells. Alle Teammitglieder markieren sodann ihre eigene Befindlichkeit mit Klebepunkten auf den einzelnen Achsen. Sie können dies mit einer jeweiligen Farbe pro Mitarbeiter tun, um die einzelnen Ausprägungen zuordnen zu können oder auch vertraulich, indem alle Mitarbeitenden die gleiche Farbe nutzen und ihre Punkte, vor den Blicken der anderen Menschen geschützt, auf der Rückseite der Pinwand selbst anbringen. Geben sie selbst ein Beispiel und markieren Sie Ihre Achsen zuerst, um das Eis zu brechen.

Die Cluster der einzelnen Punkte zeigen sodann gut auf, auf welcher Achse das Team schon gut unterwegs ist bzw. noch Entwicklungspotenzial hat.